Laborino Bauanleitung

Hier haben wir für dich zusammengefasst, welche Teile du benötigst und welche Schritte nötig sind, um einen Laborino selbst zu bauen. Alle Teile kosten zusammen etwa 50€ und der Zusammenbau ist mit ein bisschen Übung in rund 10 Minuten erledigt.

Teileliste

Für den Bau eines Laborino benötigen wir:

- ein Laborino Gehäuse (A),

- Link zur STL-Datei

- eine Laborino Schublade (B),

- Link zur STL-Datei

- einen Laborino Deckel (C),

- Link zur STL-Datei

- ein Sparkfun Arduino Nano Stackable Header Kit (PRT-16279) (D),

- einen Arduino Nano 33 BLE Sense Rev. 2 (E),

- ca. 35€, erhältlich z.B. bei Arduino, Reichelt oder Amazon. Ohne Header bestellen!

- eine Ladekontrollplatine (F),

- Die Ladekontrollplatine ist das einzige Bauteil, das von uns speziell für den Laborino entwickelt wurde und nicht kommerziell verfügbar ist. Wir lassen sie in Kleinserie fertigen und vergeben sie dank Unterstützung des Landes SH kostenlos an Schulen aus SH! Für Schulen außerhalb von SH kostet die Ladekontrollplatine ca. 5€. Schreiben Sie bei Interesse einfach eine kurze Email an: info@laborino.de

- einen Akku für Cardo Scala Rider G4 (G),

- eine M4 Mutter (DIN934) (H),

- Erhältlich z.B. in jedem Baumarkt

- und eine Blechschraube 2,9x6,5 (DIN7981-C) (I),

- Erhältlich z.B. in jedem Baumarkt

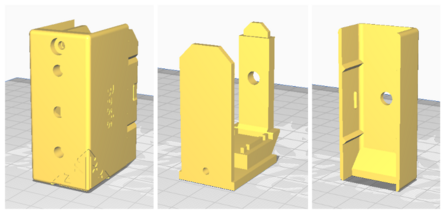

Hinweise zum 3D Druck

Die Gehäuseteile (A-C) aus der Teileliste kannst du auf einem beliebigen 3D-Drucker selbst ausdrucken. Die Druckvorlagen sind als STL-Dateien für das Gehäuse, die Schublade und den Deckel verfügbar. Unserer Erfahrung nach reichen auch einfache und günstige 3D Drucker vollkommen aus, um die Gehäuse in ausreichender Qualität drucken zu können. Wir verweden für unsere Teile z.B. den Creality Ender 3 V2 zusammen mit dem Primavalue PLA, aber natürlich werden auch andere 3D Drucker und Filamente funktionieren. Wir verwenden außerdem die Standardeinstellungen in Ultimaker Cura für PLA mit einer Hotend Temperatur von 200°C und einer Druckbetttemperatur von 60°. Die Bauteile zu drucken ist nicht besonders anspruchsvoll. Es empfiehlt sich jedoch überhängende Teile mit einer Supportstruktur sowohl vom Druckbett als auch vom Bauteil selbst abzustützen.

Wir haben insbesondere gute Erfahrungen mit dem 3D Druck gemacht, wenn die 3 Bauteile einzeln, also nacheinander gedruckt werden. Auf hochwertigen Druckern mag es auch möglich sein, die 3 Teile gleichzeitig nebeneinander zu drucken, allerdings hatten wir auf unseren einfacheren 3D Druckern dabei häufiger mit Druckfehlern zu kämpfen.

Außerdem haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, die Teile aufrecht stehend zu drucken (siehe rechte Abbildung). Dabei wird ein Minimum an Supportstrukturen benötigt und in unserem Beispiel ist dabei auch die Maßhaltigkeit der Teile besonders gut.

Falls dir kein 3D Drucker zur Verfügung steht oder du Probleme beim Drucken hast, kannst du dich auch bei uns melden (info@laborino.de). Wir unterstützen dich gerne beim Bau deines Laborinos!

Vorbereiten der Elektronik

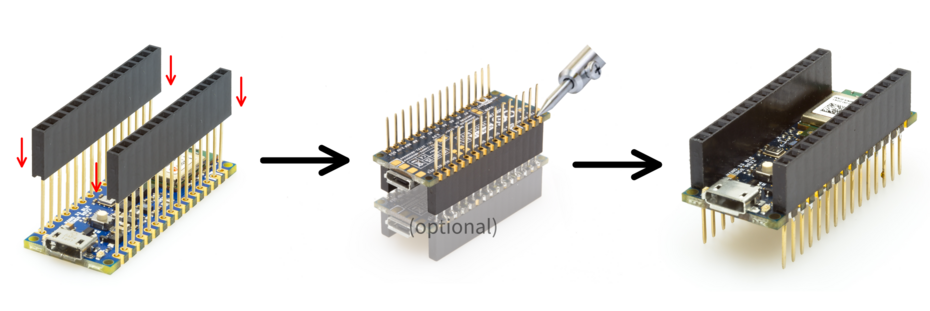

Zunächst müssen wir den Header (D) von oben in die seitlichen Kontaktleisten des Arduino Nano (E) stecken und möglichst gerade an der Unterseite einlöten. Wird der Header schief eingelötet, kann es sein, dass sich der Arduino Nano nicht auf die Ladekontrollplatine stecken lässt oder, dass sich Erweiterungen nicht ohne Weiteres auf den Laborino stecken lassen. Um den Header möglichst gerade einzulöten, kann es hilfreich sein, einen anderen Laborino von oben in den Header zu stecken oder sich eine Führung zu drucken (STL-Datei). Alternativ kann es auch ausreichen, zuerst nur einen der 15 Lötpunkte eines Headers zu setzen und vor dem Festlöten der anderen 14 Kontakte zu prüfen, ob sich der Arduino auf die Ladekontrollplatine stecken lässt. Ist dies nicht der Fall, kann der Header mit nur einen festgelöteten Kontakt noch leicht zurechtgebogen werden, was nicht mehr möglich ist, wenn alle Kontake verlötet sind.

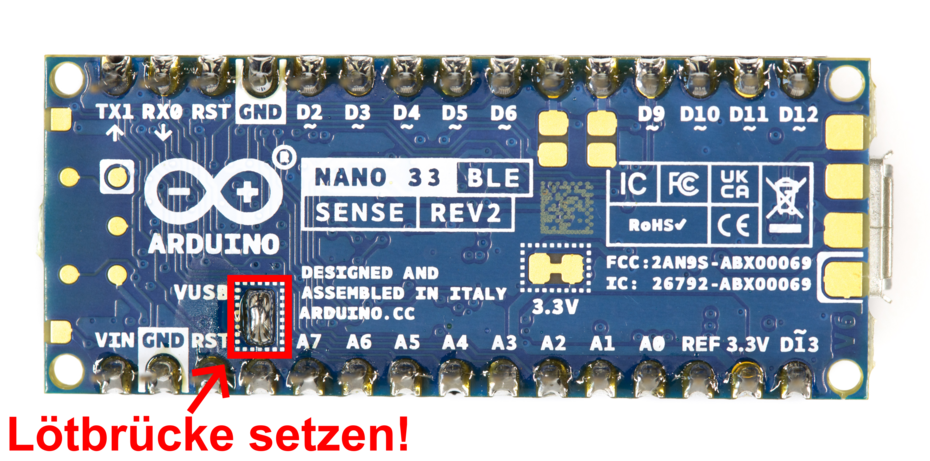

Zusätzlich muss auf der Unterseite der Arduino Platine eine Lötbrücke gesetzt werden. Andernfalls kann der Arduino zwar vom Akku mit Strom versorgt, aber nicht über die USB-Schnittstelle geladen werden. Dazu verbinden wir einfach die beiden Löt-Kontakte neben VUSB und RST mit etwas Lötzinn wie in dem nachfolgenden Bild markiert.

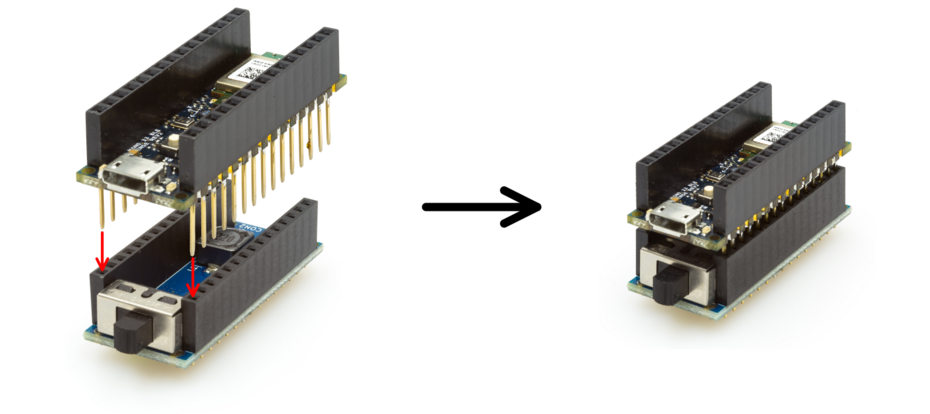

Der Arduino wird nun so auf die Ladeplatine gesteckt, dass der USB Port des Arduinos und der Schalter der Ladeplatine in die gleiche Richtung zeigen.

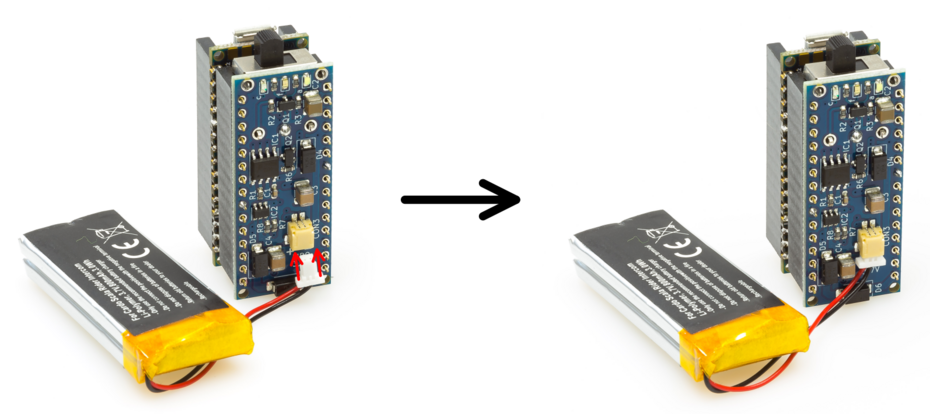

Auf der Unterseite der Ladeplatine befindet sich eine kleine, beige Buchse. In diese wird nun der Stecker vom Akku gesteckt.

Zusammenbau des Laborinos

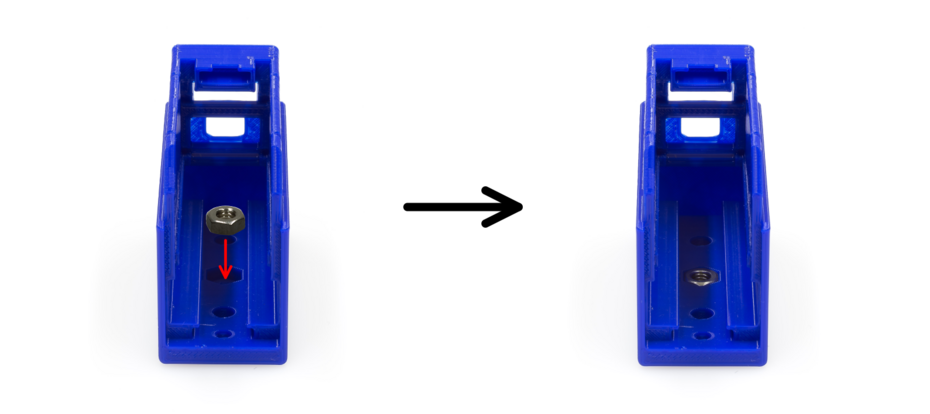

Nachdem die Elektronik vorbereitet ist, können wir das Gehäuse vorbereiten. Dazu müssten wir nur die M4 Mutter in die dafür vorgesehene Aussparung im Boden des Gehäuses drücken. Die Mutter sitzt absichtlich sehr stramm in dem Gehäuse. Es kann helfen, eine Art Stempel und eventuell einen kleinen Hammer zu verwenden, um die Schraube gerade von oben in die Aussparung zu treiben.

Nun können wir die Platinen auf den Akku stapeln und den gesamten Elektronik-Stapel mit dem USB Port und dem Schalter voran in das Gehäuse schieben. Meistens wird die Elektronik ca. 1-2mm vor ihrer endgültigen Position in dem Gehäuse stecken bleiben. Das ist normal, weil die Platinen in sehr enge Halterungen geschoben werden müssen. Dabei hilft es, das hintere Ende der Platinen leicht anzuheben und die Platinen nochmals mit etwas Druck in das Gehäuse zu schieben. Die Elektronik ist erst korrekt eingebaut, wenn der 1-2mm breite Schlitz zwischen dem schwarzen Header und dem Gehäuse verschwunden ist.

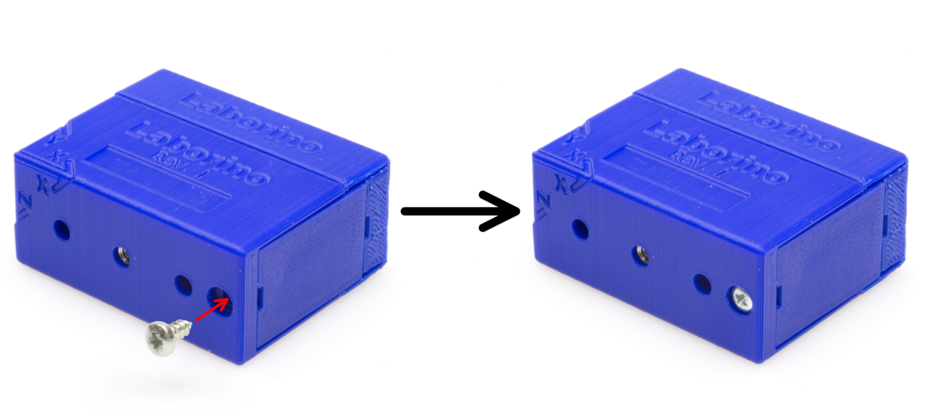

Anschließend müssen wir nur noch die Schublade in das Gehäuse schieben und von der Unterseite mit der Blechschraube festschrauben. Die Schraube schneidet dabei das Gewinde direkt in das Plastik der Schublade. Deswegen sollte sie nur soweit festgezogen werden bis sie in der Aussparung für den Kopf komplett versunken ist und ein deutlicher Widerstand zu spüren ist. Nicht mit Gewalt festziehen! Sonst kann der untere Steg der Schublade abbrechen.

Nach dem Aufsetzen des Deckels bist du auch schon fertig und du kannst den Laborino zum ersten Mal einschalten. Werksseitig ist allerdings nur ein kleines Programm installiert, dass die RGB LED weiter hinten im Gehäuse einmal in allen Regenbogenfarben leuchten lässt. Um die Sensoren auszulesen und den Laborino mit der App Phyphox über Bluetooth steuern zu können, musst du noch die Laborino Software installieren.